藏族先民,可能与上古的"羌"有千丝万缕的联系。而"羌人"同时又是汉族的族源之一,据说炎帝所居在姜水,姜、羌或系出同源。

传说迷雾重重,语言学和遗传学的证据,却也将汉、藏民族的起源,指向同一个端点——"原始汉藏人"。语言学上,汉语与藏语同属汉藏语系;今天川藏交界附近嘉绒藏族所使用的嘉绒语,被认为是最接近原始汉藏语的"语言活化石"。而根据对藏族Y染色体和线粒体的研究,藏族的祖先在新石器时代曾从北方西迁,现代藏族98%的母系遗传组分,都可以追溯到中国北方人群。按上述研究,一些学者勾画出原始汉藏人迁徙的路线:由东南亚进入云贵高原,经四川盆地北上至黄河流域,然后东西向分别入主青藏高原和黄河中下游。

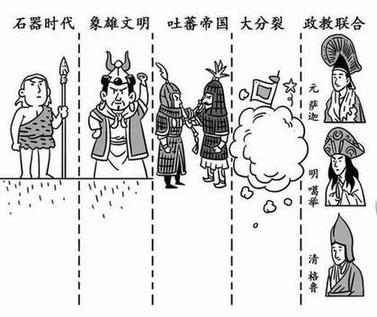

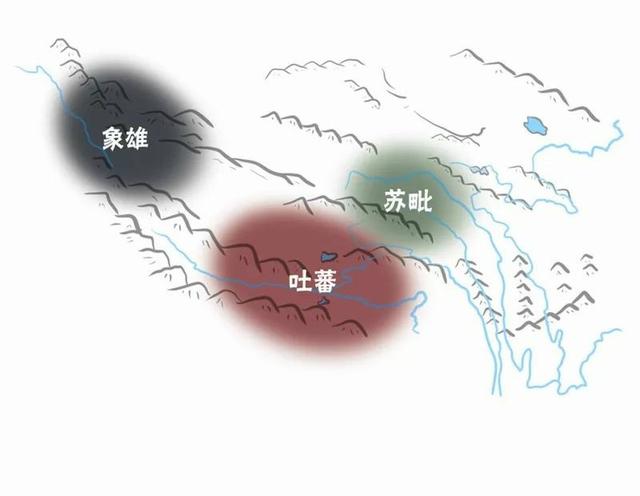

今天,乘列车驶向西藏,可见盐碱滩和雪山绵延千里,沿途的荒凉、寂寥与壮阔,仍会让人感到震撼。难以设想,数千年前,仅有畜力人力的藏族先民,是如何突破险阻,在海拔3000米以上的地区缔造出象雄、吐蕃、森波、苏毗等种种文明的。其中,发轫于前3世纪、盛极于唐的吐蕃,无疑是最为浓墨重彩的一笔。

吐蕃起源于今天西藏山南市的雅砻河谷一带,传说前身为"六牦牛部",是一个农耕部族。几代赞普励精图治,逐渐统一藏南谷底农业区,依靠发达的农耕经济,吐蕃逐步逆袭,一跃成为青藏高原最强大的势力。这个成功套路,与黄河流域华夏民族的崛起如出一辙。

松赞干布时代,吐蕃基本完成了对雪域高原的统一,首都也从墨竹工卡迁到今日的拉萨。这位雪域雄主,以"唐太宗的女婿"而闻名内地,其实他对西藏历史的影响,何止于此。他统治期间,整饬西藏的行政区划,确立"六大议定"法律体系,派遣大臣参照象雄文设计藏文,扶持苯教的同时引进佛教,促进与唐和印度的交往。这些政策对西藏社会的影响,堪比在中原行之百代的秦朝政法。

古代社会,两强相遇,竞争是不可避免的。蒸蒸日上的吐蕃,与如日中天的大唐,虽然有缔结婚约、"舅甥之盟"的佳话,却也联袂出演了唐蕃战争的大戏。松赞干布与李世民的首次相遇,就爆发了松州之战。此战最终以吐蕃失败告终,但交战初期,唐军也一度吃了不少苦头。究此战爆发之原因,很可能是唐蕃双方对彼此军事实力缺乏了解;而吐蕃出征本身,就带有试探和威慑的用意。不过,正是此次冲突后,双方基于彼此实力和解,才成就了文成公主入藏的美谈。

此后的两个世纪中,战争与和平,交织于唐蕃双方的交往之中。唐高宗和武后时期,唐蕃在青海和西域反复拉锯;唐中宗时期,金城公主与赤德祖赞的婚姻,一度缓和了局势;玄宗时代,双方在青海到勃律(今巴基斯坦境内)的广阔区域大打出手。"无人收废帐,归马识残旗"的边塞诗歌,往往就是以唐蕃战争为背景。

悲剧的是,旷日持久的战争,没有真正的胜者。战绩上看,唐败多胜少;结果上看,吐蕃的崩溃要早于大唐。但无论是开元天宝的盛世,还是赤松德赞的荣耀,都在战火中消磨殆尽。农民起义和武装割据,如同并发症,前后肢解了两个疲惫的巨人。

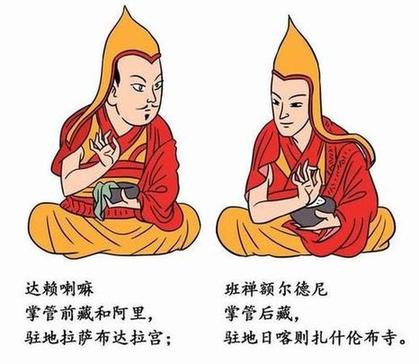

吐蕃瓦解后的漫长岁月里,西藏与内地关系,顺应了人类历史发展大势,跨越天堑,日趋紧密。元明清三朝,中央帝国的行政力量,突破地理阻隔,深刻影响着高原,西藏各路势力的兴衰成败,从来与内地息息相关。格鲁派治下的西藏,中原皇帝往往以"文殊菩萨化身"的姿态,得到藏地人民的尊崇;而驱逐侵藏廓尔喀军的清八旗军,甚至还把汉族的关羽崇拜带到了拉萨,与藏族的格萨尔王崇拜融为一体。相应的,来自西藏的智慧,也在中国的其他土地上留下烙印。蒙古俺答汗与明朝,在格鲁派宗教势力的斡旋下走向和平;清代对西藏地区的高效治理,也仰赖藏传佛教的力量。

中国的历史,从来是海纳百川。