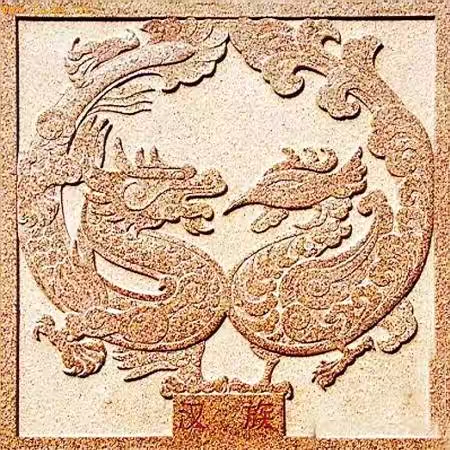

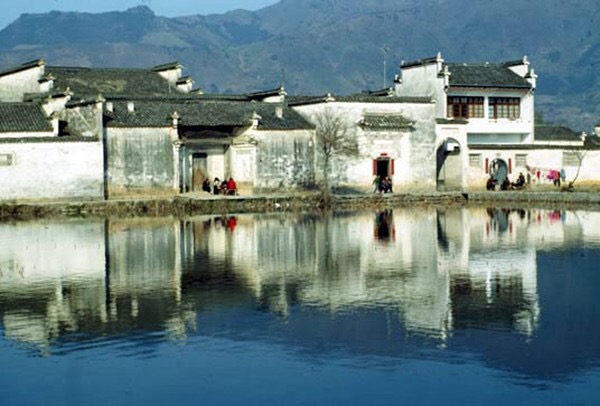

“汉”做为族名称,在清末至民国时,随民族主义高涨而最终确立,为什么不用“华族”和“夏族”? “汉族”与中华民族什么关系?在清末以前的中国典籍里面是找不到“民族”这个词汇的,“民”与“族”都是分别使用的,而且与“族”有关的词汇有“种族”、“族类”、“部族”、“氏族”、“宗族”、“亲族”、“家族”、“士族”、“豪族”、“贵族”、“皇族”、“寒族”、“外族”、“九族”等等.在清末以前的中国典籍里也找不到“汉族”一词,称呼不同的族群一般为“×人”、而非“×族”,如“汉人”、“胡人”、“夷人”、“满人”、“苗人”等.虽能偶见“契丹族”、“羌族”、“回族”等称谓,但并非普遍使用的族称.“民族”、“汉族”等名词在中国出现是在清朝末年.

“汉族”的产生,鸦片战争以后,中国屡遭列强侵略,民族危机日益严重,中国人的民族意识空前觉醒.目前所知道中国文献中最早使用“汉族”一词的,可能是太平天国后期侍王李世贤《致各国领事书》;最早使用“民族”一词的可能是王韬1882年发表的《洋务在用其所长》一文,但都不具有普遍意义.19世纪末,西方民族主义通过日本传入中国,在民族危机、民族主义及日本文化的共同作用下,“民族”、“汉族”等概念真正出现.1895年,被孙中山誉为“共和第一烈士”的陆皓东在《就义供词》中慷慨陈词:“盖务求惊醒黄魂,光复汉族”,“要知今日非废灭满清,决不足以光复汉族.”1897年,唐才常在《各国政教公理总论》中说:成吉思汗“子若孙抚中原,以奴汉族”.1899年,梁启超在《东籍月旦》中介绍日本著作时,大量使用了“民族”一词,同时还使用了“汉族”、“蒙古族”等称谓48.梁启超不是中国第一个使用“民族”、“汉族”等概念的人,但却很可能是中国最早系统地阐述西方民族主义理论,准确理解“汉族”的族称含义,并自觉地、经常地加以应用的人.梁启超是近代很有影响的人物。

为什么不用“华族”和“夏族”?在二十世纪20、30年代,中国出现了一个研究中国民族史的小高潮,发表出版了一批学术论著,如梁启超的《中国历史上民族之研究》,王桐龄、吕思勉、宋文炳、林惠祥等人分别撰写的《中国民族史》.其中梁氏之作可谓中国民族史研究的开山之作,王、吕、宋、林等人都是循其思路编写《中国民族史》的.这些著作从学术角度进一步确立了“汉族”族称.1934年,吕思勉在《中国民族史》一书中不赞成把“华”、“夏”、“汉”等而同之,用“华族”、“夏族”来替代“汉族”作为族称的做法.他认为:“汉字用为民族之名,久以不关朝号.如唐时称汉、蕃,清时称满、汉,辛亥革命则有汉、满、蒙、回、藏五族共和之说是也.此等岂容追改?夏族二字,旧无此辞,而华族嫌与贵族混”,力主继续使用“汉族”作为族称.其论说理透彻,颇有见地.此后“汉族”与“华夏”、“中华民族”等曾经指代汉族的称谓彻底分离,成为汉族唯一的族称,沿用至今。这就是“汉族”的由来。