早期的“西伯利亚”意为“宁静之地”,名称源自蒙古语“西波尔”(泥土、泥泞的地方),古时,西伯利亚就是一片泥泞的地方,住在这里的蒙古先民以地形为这个地方取了名字。当俄罗斯人来时,将此音译为“西伯利亚”,也有人认为“西伯利亚”之名源自鲜卑人。

古西伯利亚人,不同于新西伯利亚人,相传,古西伯利亚人早在远古时期,就已在俄国境内广泛分布,是当地“土著”。后来,随着新西伯利亚人迁往西伯利亚,古西伯利亚人受到打压,居住范围被一而再再而三的压缩,最终,被赶到西伯利亚东北地区定居。

古西伯利亚人只是一个笼统的概念,其中,包含了尤卡吉尔人Yukaghir人、楚克奇Chukchi人、科里亚克人Koryak人、伊捷尔缅人Itelmen人和凯特Ket人。生活在深山的古西伯利亚人掌握了捕猎、饲养野兽的技术,以驯鹿、野猪为食;生活在海岸的古西伯利亚人则“靠海吃海”,靠吃海里的鱼类和哺乳动物生存。

正因古西伯利亚人的概念并不明确,所以,古西伯利亚语也非常模糊,它并不属于某种正式的语言体系。语言学家为了泛指某些处于西伯利亚偏远地区的小语种,所以,将这些语言一并而论,称为:“古西伯利亚语”,又称“古亚细亚语”。

由此可见,古西伯利亚语的情况并不简单,它既不是单一的语言,也不是单一的语系,各小语种之间是否存在关系也无法考证。“古西伯利亚与”只是为了方便描述这些晦涩难懂的小语种,而给予它们的泛称,没有任何证据表明,古西伯利亚语与现代语言有传承关系。

有些学者声称:“现代语中的日语、朝鲜语与古西伯利亚语中的一些小语种有传承关系。”但是,这种说法并没有得到证实,也很难被其他语言学者接受。甚至,有学者提出,还包括:勘察加语系、尼夫赫语、尤卡吉尔语系、叶尼塞语系、阿留申语系、阿伊努语和朝鲜语。

“萨满”被称为神与人之间的中介者,“萨满”一词也可音译为“珊蛮”“嚓玛”等,后逐渐演变为萨满教巫师即跳神之人的专称,也被理解为这些氏族中萨满之神的代理人和化身。古代的“萨满信仰”曾在世界范围盛行,这种信仰的基本理念为“万物皆有灵”。

时至今日,仍有萨满教徒的存在。

我国最具代表性的萨满民族就是满族,笔者推测,这种信仰始于古西伯利亚地区,并逐渐辐射到我国东北地区,丰富了东亚少数民族的精神世界。在我国北方锡伯族、鄂伦春族均留存了萨满信仰活动,这些宗教活动的形式与满族大体相同。甚至,传承了千年汉文化的东北汉族同胞,也受到萨满信仰的辐射,进行对应的类萨满信仰活动。

与我国北方相邻的西伯利亚民族,例如:雅库特人、吉利亚克人、奥斯加克人、图瓦人、布里亚特人、堪察加人,还有历史上曾归中国管辖的埃文克人、涅吉达尔人、那乃人、乌德赫人进行的宗教活动,均与满族萨满祭典类似,或存在联系。

假设,我们将这些因素放在时间与空间的关系中考证,这些类似,甚至一模一样的宗教活动中存在某种必然联系。在此笔者大胆猜测,它们之间有“血缘”关系,甚至,出身同门,有共同的祖先。我们不妨站在民族音乐学的角度,辩证的思考这一假设并进行讨论。

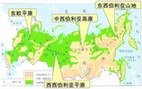

地域广袤的西伯利亚地处亚洲东北地区,西伯利亚地区的西方边界为乌拉尔山,东达太平洋,北方紧挨着北冰洋,南方则是中俄边界。西伯利亚地区的地理面积将近一千万平方公里。乌拉尔山东侧为一望无际的西西利亚平原,还有鄂毕河和叶尼塞河。

西伯利亚的中部为高原区,中西伯利亚的海拔自西向东由叶尼塞河边的普托拉纳山开始升高,而中西伯利亚高原的东部地区则地形复杂,被勒拿河拦腰截断,一边是山区,另一边则是高原,二者之间的落差则形成俄罗斯远东区域的盆地。

西伯利亚中部的其他山区一路向南绵延,一边向俄蒙边界延伸,另一边则延伸至西伯利亚与我国接壤。这里,除阿穆尔河流向太平洋外,前文我们提到的三处西伯利亚河流均流入北冰洋。

西伯利亚各民族均信奉萨满教,并常年进行萨满祭祀活动。

奥斯加克人、吉利亚克人、布里亚特人、索约特人、雅库特人、堪察加人以及阿尔泰地区的其他少数民族均是如此。早年,苏联学者曾对西伯利亚民族的萨满信仰进行过考证和研究,为我们留下大量关于东北亚地区萨满信仰的相关资料。

时至今日,这些珍贵的资料依然是我们通过萨满音乐推敲萨满信仰源流的重要依据。满族人与北方西伯利亚民族极有可能存在历史渊源,这一点,从二者共同信仰的萨满教,并使用鼓作为宗教象征这点便可见端倪。