明治维新,日本开启了“脱亚入欧”的“现代化进程”。

甲午战争全面击败中国后,他们看到了重新“布局亚洲”的希望,更极大地刺激了殖民亚洲的野心,军国主义的种子开始生根发芽。

不过,对于中国这个曾经的“老大哥”,“新生代”的日本无疑“又爱又恨”。以“文明国家”自居的他们,想迫切摆脱中国文化的一系列要素,尤其是日语中的汉字。

讽刺的是,自明治维新始,日本学者在翻译西方著作的过程中,大量采用“汉字铸新词”的方式,对译西方专业术语,这无形强化了日语中的“汉字元素”。

以至于在20世纪末期,仍有日本学者认为,日语从古以来从文字到发音都受到汉语汉字很大的影响,“只有通过排除掉这一切,才能描绘出本来的日语面貌”。

日本占据东北后,掠夺东北的物资财富,泯灭东北地区中国人的国家与民族思想,推行一系列的奴化教育。而本文的重点,便是彼时日本的“语言殖民”。

日语:殖民工具与殖民意识形态

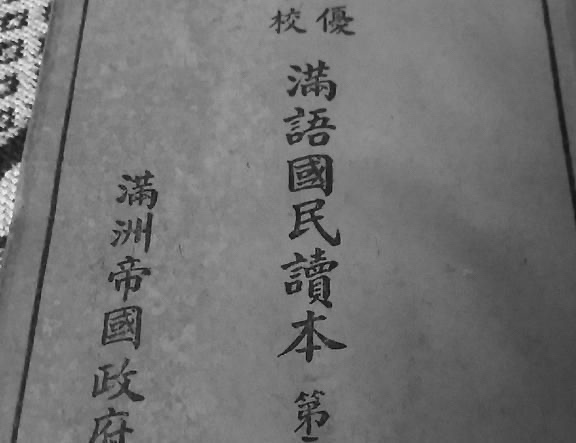

1936年,随着“满洲国”新“学制”的推行,日语和满语(即汉语)作为“满洲国”的“国语”得到推行。

什么是“国语”?日本语言学家山田孝雄(1873—1958)曾在《何谓国语》中做过解释:

….国语乃是作为日本帝国核心的大和民族发表思想和理解的工具….这个国语发源于大和民族之间,是大日本帝国国民的通用语言,简而言之,即大日本帝国的标准语。

在“满洲国”,日语有着独一无二的地位。《满日议定书》的最后一条为:

本议定书、缮成汉文日本文各二份、汉文原文与日本文原文之间、如遇解释不同之处、应以日本文原文为准。

现实生活中,日语也有着举足轻重的地位。“满洲国”期刊《同轨》第1卷第9期的《学习日语的急务》一文中写道:

由满人的立场说,学习日语实比任何一切都切要,无论在根本问题或业务的现实问题,又我等将来的生活现实,若忽略了此事,便是一切皆失其根本而背驰于现实状势及根本精神。

解释一下,这里的“根本精神”,即“日满亲善的王道乐土、日满一德一心”的殖民观念。

至于“文明”的“殖民者”日本人,自始至终都是非常瞧不起汉语的。

明治维新后,日本人把汉语当做“胡同里的外语”;

在日本的外交官员中,也只是低级官员才“学习”汉语。

日本汉学家仓石武四郎(1897-1975)在《中国语教育的理论与实践(1941年)》中指出:

北京或南京的日本官员,汉语水平较好的大多是低级官员。因为在官员的提拔过程中,“欧洲语的修养受到极大的重视,而汉语则无足轻重”。

值得玩味的是,毕业于东京帝国大学(东京大学的前身)“中国文学科”的仓石武四郎,在大学里居然没有学过汉语。

可再怎么折腾,汉字终究是日语“不可分割”的一部分。日本人蔑视汉语,何尝不是在蔑视自己的“国语”呢?

在“满洲国”《国民高等学校规定》中,除了明确规定“国语”学科为“日语及满语(汉语)”或“日语及蒙古语”以外,还对两种语言的授课时长进行了量化规定,即日语的授课时间为6小时/周,“满语”为3小时/周。

在《黑暗下的星火—— 伪满洲国文学青年及日本当事人口述》一书中,就有关于“满洲国”中学开学典礼的描述:

星期一在大礼堂举行朝会,全体师生参加,礼堂正面是日本和伪满洲国的国旗,先唱日本国歌,后唱伪满洲国国歌,由校长用日语宣读《回銮训民诏书》,再由教导主任用“满语”宣读。

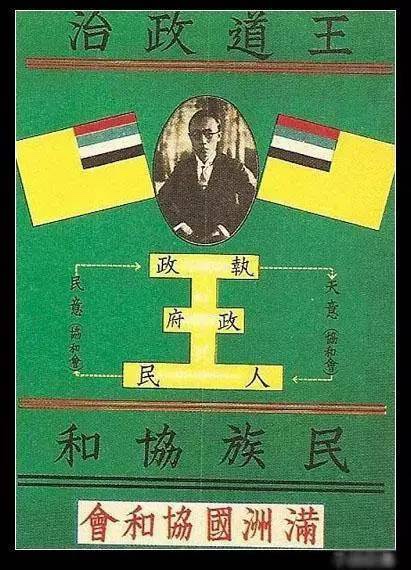

“满洲国”“五族协和”主题海报

“满洲国”“五族协和”主题海报

为了强化“满洲国”年轻一代人“日语学习”,“满洲国”文教部发布了《关于在学校教育上彻底普及日本语之件》,里面提到:

日语教师在教授日本语时….使学生体认日本精神及风俗习惯以努力发扬日满一德一心之真义为要;

使教职员及学生理解日本语普及之重要性,学校教职员必须(励)励(进)行学习日语;

日人教师在教授他学科时,亦应斟酌使用日本语满系教员如略解日语者亦于可能范围内勉励使用之;

举办学生日本语演说、演艺会,以学校为中心举行一般民众日语讲习会。

日本殖民者的“司马昭之心”,可见一斑。

“同文同种”纯是虚幻假象,在自然状态中,中国人与日本人同属于黄种人,拿“同种”说事儿倒也有一定道理。不过,“中文”和“日文”远谈不上“同文”。

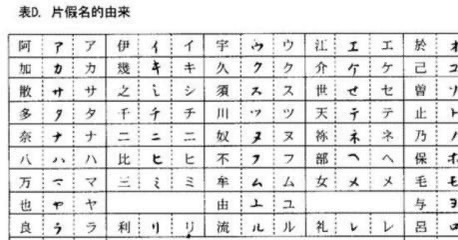

汉语属于汉藏语系,而日语属于阿尔泰语系。即便日语中有非常多的汉字,不少平假名/片假名也是从汉字的偏旁和书体中“迭代出来”的

有趣的是,中日“同文同种”的观念,并非是彼时“落后了一大截”的中国人的“一厢情愿”。

日本人宫崎安藤的《日清英语学堂记(1898年)》中,就提出了“日清两国,同文同种,同处于亚洲,辅车相依,自古兄弟之国” 的观点。

不过,我们应该清醒地认识到,“满洲国”的“同文同种”,不仅被烙上鲜明的军国主义烙印,也展现了一部分“满洲国良民”的谄媚之意。

从署名为“桂林”的作者,在《新满洲》杂志第1卷第4期至第6期所发表的小说《协和之花》中,我们便可窥知一二。

小说剧情极其简单,中国人吴羡云和日本姑娘中岛芳子在伪满洲国相恋,芳子回国后,吴羡云考到日本留学,毕业后二人返回“满洲国”,结婚“大团圆”。

小说临近尾声,作者借用“他人之手”,对二人的婚姻进行了“令人发指”的赞美:

康德六年(1939年)一月十日,羡云原籍某汉文报纸登出了一段….日满两国,同文同种,乃唇齿相连之邦。共存共荣,成不可分离之势。然为两国之百年亲善计,彼此通婚,正为不可少之事….。

不过在今天看来,小说中男女主人公结合的桥段,只能在架空的小说中才能发生,女主人公中岛芳子,更像是作者的“幻想”。

要知道,日本殖民者自始至终都是反对日本女性和中国男性通婚的。

典型的“大陆花嫁”形象

典型的“大陆花嫁”形象

在“拓殖东北”的日本人中,就有不少来自日本未婚姑娘,即所谓的“大陆花嫁(新娘)”。不过,日本《女子拓殖指导者纲要》中,对“大陆花嫁”有明确的要求:

为确保民族资源,首先须增强开拓民的定居性;

数量上确保民族资源的同时,须保持大和民族的纯血统;

将日本妇道移植到大陆,创建满洲新文化;

在实现民族协和方面,有许多地方需要女性的配合。

更让人感到气愤的是,甚至有中国籍的知识分子,提出了“满语(汉语)假名”的的概念。

1934年,伪满洲国大同学校的中国籍教师曾恪首次提出“满语假名”;

1937年伪满洲国协和会组织座谈会认可;

1940年伪满洲国国语调查委员会公布了满洲假名的实施方案。

早在1930年,我国便有了规范完整的面向汉语学习的“注音符号”。退一步讲,哪怕采用罗马字母、拉丁语甚至是英语标音都未尝不可。

但故意采用日语假名作为汉字拼音方案,无非就是想达成“日满亲善”,结成“一德一心”。卑劣无耻之丑态,不堪直视。

更何况,日本殖民者根本不认同“同文同种”,他们歧视中国语,歧视中国人。他们宣扬的日满“同文同种”,不过是殖民国家对殖民地人惯用的一种话语策略,给对外侵略找的“又一个”借口。

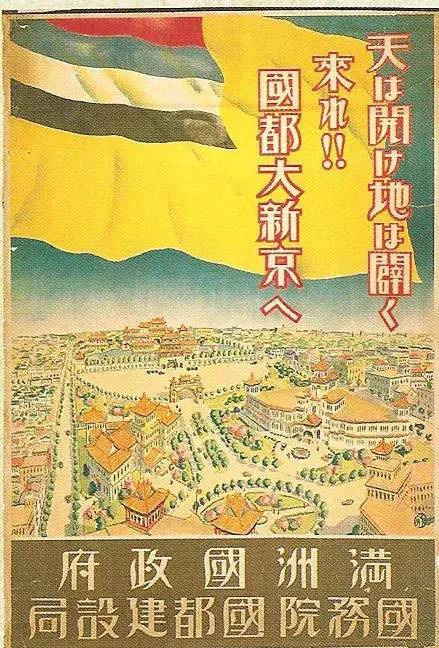

自“满洲国”建立以后,日本殖民者竭尽全力,用“八纮一宇”的思想钳制中国人,将日语纳入“满洲国”的“国语”,达到快速殖民的效果。

1935年,溥仪“访问”日本

至于“满洲国”这个殖民政权,无疑是外族入侵的产物,是为殖民政策服务的政权,根本没有任何值得“怜悯”的理由。