“汉族”做为族称,是何时确定的?(

04-22)

“汉”做为族名称,在清末至民国时,随民族主义高涨而最终确立,为什么不用“华族”和“夏族”?“汉族”与中华民族什么关系?在清末以前的中国典籍里面是找不到“民族”这个词汇的,“民”与“族”都是分别使用的,而且与“族”有关的词汇有“种族”、“族类”、“部族”、“氏族”、“宗族”、“亲族”、“家族”、“士族”、“豪族”、“贵族”、“皇族”、“寒族”、“外族”、“九族”等等.在清末以前的中国典籍里也找不到“汉族”一词,称呼不同的族群一般为“×人”、而非“×族”,如“汉人”、“胡人”、“夷人”、“满人”、“苗人”等.虽能偶见“契丹族”、“羌族”、“回族”等称谓,但并...

“汉”做为族名称,在清末至民国时,随民族主义高涨而最终确立,为什么不用“华族”和“夏族”?“汉族”与中华民族什么关系?在清末以前的中国典籍里面是找不到“民族”这个词汇的,“民”与“族”都是分别使用的,而且与“族”有关的词汇有“种族”、“族类”、“部族”、“氏族”、“宗族”、“亲族”、“家族”、“士族”、“豪族”、“贵族”、“皇族”、“寒族”、“外族”、“九族”等等.在清末以前的中国典籍里也找不到“汉族”一词,称呼不同的族群一般为“×人”、而非“×族”,如“汉人”、“胡人”、“夷人”、“满人”、“苗人”等.虽能偶见“契丹族”、“羌族”、“回族”等称谓,但并...

“契丹”曾为“汉人”之别名,谈辽金元时期的“汉人”(

04-21)

契丹,916年,耶律阿保机创立,后改国号辽,元朝,结束于1368年,被朱元璋明朝驱逐到草原。从辽建立到元失天下共452年,辽宋夏金元是中国民族重组的又一重要时期,之前已经形成的”汉人”含义发生一些变化。除“汉人”继续作为族称外,还曾以“燕人”、“南人”、“契丹”代称汉人。经过长期整合,最后又重新统一到“汉人”上来。辽国是以契丹为主体民族,契丹和汉人共建的封建政权,实行南院北院制,“以国制治契丹,以汉制待汉人”,“契丹人授汉官者从汉仪,听与汉人婚姻”。契丹族汉化程度颇高,最终完全融入汉族,辽末便有“契丹、汉人久为一家”之说,可见民族融合之深。到了金朝的时候...

契丹,916年,耶律阿保机创立,后改国号辽,元朝,结束于1368年,被朱元璋明朝驱逐到草原。从辽建立到元失天下共452年,辽宋夏金元是中国民族重组的又一重要时期,之前已经形成的”汉人”含义发生一些变化。除“汉人”继续作为族称外,还曾以“燕人”、“南人”、“契丹”代称汉人。经过长期整合,最后又重新统一到“汉人”上来。辽国是以契丹为主体民族,契丹和汉人共建的封建政权,实行南院北院制,“以国制治契丹,以汉制待汉人”,“契丹人授汉官者从汉仪,听与汉人婚姻”。契丹族汉化程度颇高,最终完全融入汉族,辽末便有“契丹、汉人久为一家”之说,可见民族融合之深。到了金朝的时候...

从华夏到汉人 论汉人称谓形成(

04-21)

周靠军事征服分封天下,最初各诸侯国存在很大差异,经过几百年的发展,周文化在各诸侯国获得传播和普及,各国间认同感提高,到了春秋战国时期,各国内部经济文化发展,人口数量增加,诸侯争雄,诸侯国间联系进一步加强,百家争鸣,各学说虽因理念不同而相互辩难,但却普遍适应民意表现出对大一统的向往。大一统观念是当时中国政治、经济、文化趋于统一,以周天子华夏族为核心的各部族之间交往频繁不断融合的产物,大一统观念加速了秦汉大一统局面的形成,为华夏族过渡发展到汉族,“汉”取代“华夏”成为汉民族族称奠定了前期基础。大一统观念此后一直烙在中国人心中。暴秦统一六国,建立了中国历史上第...

周靠军事征服分封天下,最初各诸侯国存在很大差异,经过几百年的发展,周文化在各诸侯国获得传播和普及,各国间认同感提高,到了春秋战国时期,各国内部经济文化发展,人口数量增加,诸侯争雄,诸侯国间联系进一步加强,百家争鸣,各学说虽因理念不同而相互辩难,但却普遍适应民意表现出对大一统的向往。大一统观念是当时中国政治、经济、文化趋于统一,以周天子华夏族为核心的各部族之间交往频繁不断融合的产物,大一统观念加速了秦汉大一统局面的形成,为华夏族过渡发展到汉族,“汉”取代“华夏”成为汉民族族称奠定了前期基础。大一统观念此后一直烙在中国人心中。暴秦统一六国,建立了中国历史上第...

雄霸草原的柔然人由哪些部落组成?(

04-21)

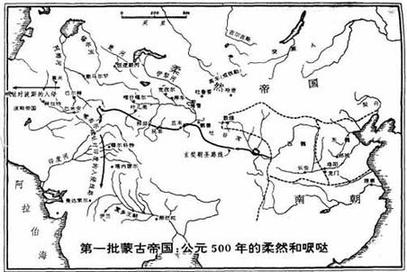

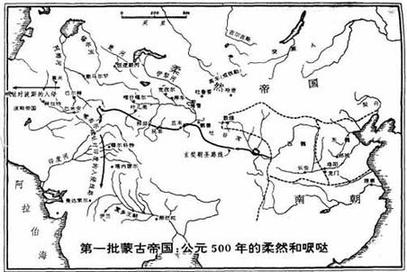

柔然,是公元四世纪后期至六世纪中叶突厥崛起前,继匈奴、鲜卑等之后称雄蒙古草原的部落联盟制汗国,最高统治部落(可汗郁久闾氏本部)为鲜卑别部的一支。当时中原正经历东晋十六国后期、南北朝纷争对峙。四世纪后期至六世纪三十年代中期,柔然与北魏和南朝形成了长期的并立,从南到北依次是南朝(宋齐梁)、北魏、柔然。柔然主要游牧范围大体为今蒙古国全境、俄罗斯联邦贝加尔湖地区,西面可达阿尔泰山西麓,东面至额尔古纳河西岸地区,核心区在今蒙古国,有时汗国向西势力可达古代西域即今中亚和中国新疆,向南势力可达中国内蒙古自治区北部一带。柔然,也称为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等。北朝的碑志、...

柔然,是公元四世纪后期至六世纪中叶突厥崛起前,继匈奴、鲜卑等之后称雄蒙古草原的部落联盟制汗国,最高统治部落(可汗郁久闾氏本部)为鲜卑别部的一支。当时中原正经历东晋十六国后期、南北朝纷争对峙。四世纪后期至六世纪三十年代中期,柔然与北魏和南朝形成了长期的并立,从南到北依次是南朝(宋齐梁)、北魏、柔然。柔然主要游牧范围大体为今蒙古国全境、俄罗斯联邦贝加尔湖地区,西面可达阿尔泰山西麓,东面至额尔古纳河西岸地区,核心区在今蒙古国,有时汗国向西势力可达古代西域即今中亚和中国新疆,向南势力可达中国内蒙古自治区北部一带。柔然,也称为蠕蠕、芮芮、茹茹、蝚蠕等。北朝的碑志、...

明代女真(

04-21)

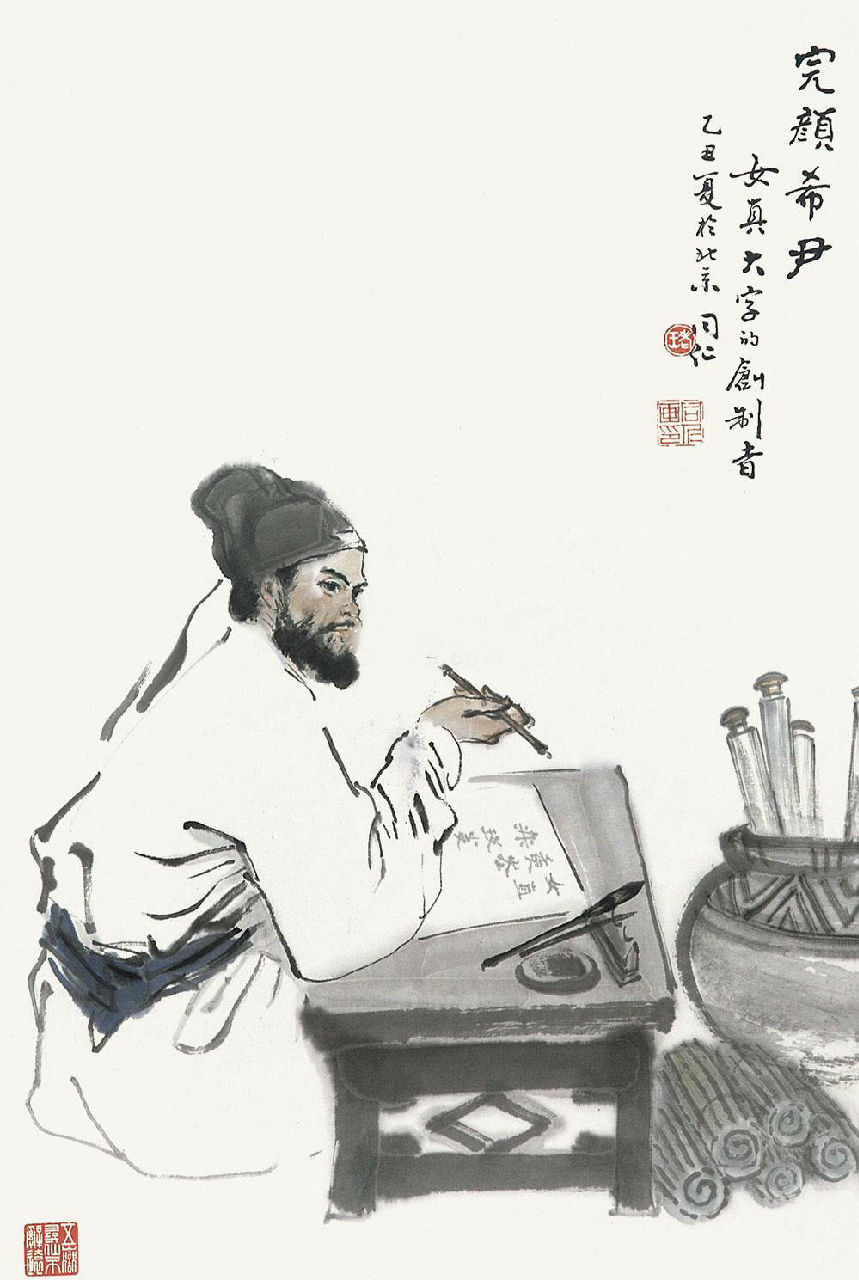

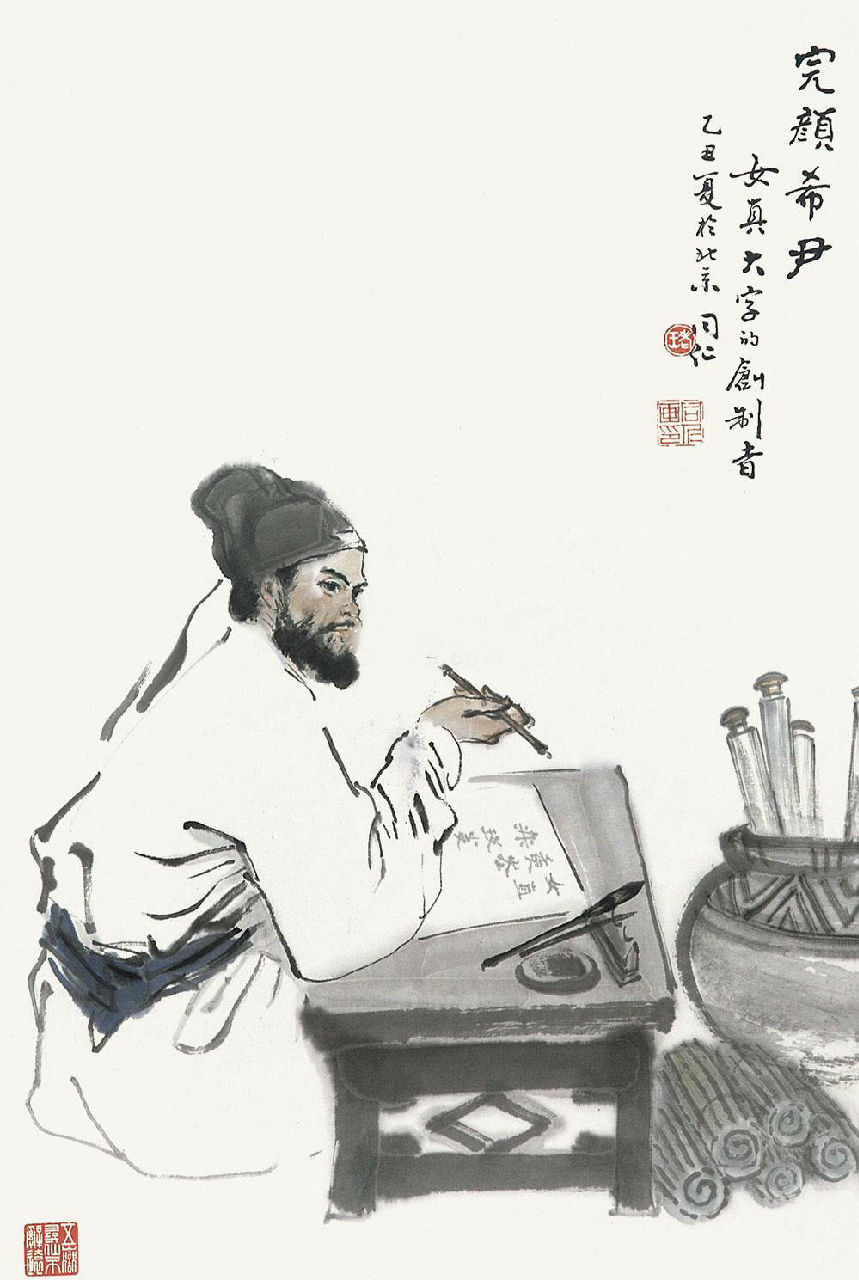

本文探讨的是明代东北地区的女真人,总体来看,明代女真经济文化社会生活方方面面,前期仍相当落后,后期发展迅速。明代女真文化方面,各部女真人经济方面存在的差异,反映在文化生活上当然也不尽相同。东海女真由于地处东北最东北角,所以东海女真保留古老的东西多一些,建州、海西女真则较多地继承了金代女真的一些文化习俗,也就是说拥有较高的文化水平。金朝建立前,女真人只有语言而没有文字。到破辽时俘获契丹、汉人,开始学习契丹文和汉文。金朝初年文书几乎都借用契丹文字。阿骨打命完颜希尹创造文字,希尹和叶鲁依仿汉字楷书,因契丹字制度,合本国语,创制女真字,在天辅三年(1119年)完...

本文探讨的是明代东北地区的女真人,总体来看,明代女真经济文化社会生活方方面面,前期仍相当落后,后期发展迅速。明代女真文化方面,各部女真人经济方面存在的差异,反映在文化生活上当然也不尽相同。东海女真由于地处东北最东北角,所以东海女真保留古老的东西多一些,建州、海西女真则较多地继承了金代女真的一些文化习俗,也就是说拥有较高的文化水平。金朝建立前,女真人只有语言而没有文字。到破辽时俘获契丹、汉人,开始学习契丹文和汉文。金朝初年文书几乎都借用契丹文字。阿骨打命完颜希尹创造文字,希尹和叶鲁依仿汉字楷书,因契丹字制度,合本国语,创制女真字,在天辅三年(1119年)完...

高句丽语言、壁画、婚俗、丧葬(

04-21)

高句丽的语言,高句丽的语言在高句丽灭国之后衰亡,作为一种语言已不存在。有美国学者通过对《三国史记》中地理志部分的地名词语分析,认为高句丽语与日语有着相近的渊源。而也有韩国学者根据中国资料的记载得出,高句丽语与扶余、沃沮、东濊、百济(统治阶层)的言语属于同系的结论,他们认为在中国东北部至朝鲜半岛形成了扶余语系。但这只是一种假设。有韩国人无视记载高句丽语特征的历史资料严重不足的事实,声称高句丽语与新罗语是同一种语言,只是在用字上略有不同。但这是没有充足的依据的看法。因为高句丽与新罗有着各自的形成史,他们在地理上的距离在今天看来虽不远,但在古代其距离足以形成极...

高句丽的语言,高句丽的语言在高句丽灭国之后衰亡,作为一种语言已不存在。有美国学者通过对《三国史记》中地理志部分的地名词语分析,认为高句丽语与日语有着相近的渊源。而也有韩国学者根据中国资料的记载得出,高句丽语与扶余、沃沮、东濊、百济(统治阶层)的言语属于同系的结论,他们认为在中国东北部至朝鲜半岛形成了扶余语系。但这只是一种假设。有韩国人无视记载高句丽语特征的历史资料严重不足的事实,声称高句丽语与新罗语是同一种语言,只是在用字上略有不同。但这是没有充足的依据的看法。因为高句丽与新罗有着各自的形成史,他们在地理上的距离在今天看来虽不远,但在古代其距离足以形成极...

匈奴大事年表(

04-21)

为便于学习,整理匈奴事件年表如下,到曹魏截止。公元前215年,秦始皇发兵三十万,使蒙恬北攻匈奴。公元前214年,蒙恬败匈奴,略河南地,设县四十四。增修长城,西起临洮,东至辽东,御匈奴。公元前201年9月,韩王信降匈奴。冒顿进兵太原,至晋阳。公元前200年10月,刘邦击韩王信,信败走匈奴。曼丘臣等扶赵利为赵王。合韩王信及匈奴兵反击汉军。汉军被围于平城七日。十二月,匈奴攻代。公元前198年冬,汉使人至匈奴结和亲。公元前197年9月,代相陈豨结匈奴自立为代王,刘邦自攻之。公元前195年3月,燕王卢绾亡入匈奴,被封为东胡卢王。公元前192年,汉以宗室女饰为公主,嫁匈奴。公元前182年,匈奴入狄道,攻阿阳。公元前181年12月,匈奴至狄道,略...

高句丽社会状况(

04-21)

高句丽服饰方面,具有悠久历史和文化传统的高句丽民族,在衣食住行等习俗上,有着自己民族特点的显明特征。大家都知道,由遍布辽东的山城遗址可知,高句丽民族多在“大山深谷,随山谷以为居”,可是每逢公会,人们都以锦绣艳服的着装,佩戴自己心爱的金、银首饰来打扮自己。说明高句丽民族在衣着穿戴上,还是很讲究的,是有着很高的审美观点的民族。在服饰上,可谓贵贱有别,男女着装有异。高句丽骄奢淫逸,据《新唐书》卷220《高丽传》记载:“王服五采,以白罗制冠,革带皆金扣。大臣青罗冠,次绛罗,珥两鸟羽,金银杂扣,衫筒袖,裤大口,白韦带,黄革履。庶人衣褐,戴弁。女子首巾帼。”国王朝服衣冠,在两汉时代,是派人到玄菟郡去领取,是汉朝皇帝赐予的。后因高句丽有所骄恣,不...

元代我国东北各部女真社会状况(

04-21)

元代文献中的女真族,有女直、水达达、吾者野人、乞列迷、骨嵬等别称。由于古籍对金亡后至明初这一时期的女真族记载不多、语焉不详,导致今天学术界对水达达、吾者野人、乞列迷、骨嵬是否是女真族,看法不一;有的认为水达达是属“蒙古语族的蒙古人”(若果真如此,满蒙早就一家了),兀者野人和乞列迷也都不是女真;有的说元明两代的骨嵬是指新迁入今库页岛的阿伊努人(爱奴人),众说纷纭,莫衷一是,让我们一筹莫展。水达达一名,至少在窝阔台时代已经出现,这时候,达达也已经用于指蒙古,只是尚未专属之。入元以后,达达的涵义日渐专一;同时水达达作为非蒙古族而使用达达名称的既定特例,亦竟与元...

元代文献中的女真族,有女直、水达达、吾者野人、乞列迷、骨嵬等别称。由于古籍对金亡后至明初这一时期的女真族记载不多、语焉不详,导致今天学术界对水达达、吾者野人、乞列迷、骨嵬是否是女真族,看法不一;有的认为水达达是属“蒙古语族的蒙古人”(若果真如此,满蒙早就一家了),兀者野人和乞列迷也都不是女真;有的说元明两代的骨嵬是指新迁入今库页岛的阿伊努人(爱奴人),众说纷纭,莫衷一是,让我们一筹莫展。水达达一名,至少在窝阔台时代已经出现,这时候,达达也已经用于指蒙古,只是尚未专属之。入元以后,达达的涵义日渐专一;同时水达达作为非蒙古族而使用达达名称的既定特例,亦竟与元...

北方民族辫发髨头对汉族的影响(

04-21)

曾入主中原的少数民族,北魏鲜卑、辽契丹、金女真、元蒙古、清满族,其中鲜卑、契丹、蒙古,源自东胡,女真和满族都是满-通古斯语系,并且有继承关系,这些民族长时间统治中国,他们的辫发髨头习俗,与华夏文明产生过激烈的冲突。说起“辫发”,也称“编发”,我们都会想起明清之际惨痛的剃发历史。在多尔衮“留发不留头,留头不留发”的血腥口号下,有无数汉族同胞为了自己最后的尊严,死在异族的屠刀下。这是汉人心中永远的痛。从影视作品中,我们还能看到当年的蒙古人,也有各种稀奇古怪的发式,其实不仅满清、蒙古,古代东北亚的族多民族,都对头发进行剃、编,也就是髨头和辫发,说得更通俗些,就是剃头和梳辫子,这两者不矛盾,剃头是为了梳辫子,梳辫子是剃头的一部分。各北方民族...

高敖曹-心高气傲的汉族豪杰,守护汉人的尊严(

04-20)

高昂(491-538年),字敖曹,汉人,渤海蓨县(今河北景县)人。南北朝时期东魏名将。东冀州刺史高翼第三个儿子,司空高乾的弟弟。在五胡十六国朝间,北方的匈奴、鲜卑、羯、氐、羌等游牧民族大举入主中原,使得天下成为乱世,汉人的地位急剧下降。到了南北朝期间,一统北方的鲜卑人政权北魏、东魏(北齐)、西魏(北周),让汉人沦为了社会底层。在那时,你说自己是汉人,难免受鲜卑人歧视。这一点,从史书的称呼就不难看出,《北史》中充斥着大量的“汉家”、“汉地”、“痴汉”、“汉小儿”、“汉妇人”、“贼汉头”、“空头汉”等蔑称,《北齐书》中则有“汉辈”、“狗汉”、“汉老妪”等称呼。鲜卑人看不起汉人,觉得汉人不如自己强悍;但北朝中,却有一个心高气傲的汉族豪杰,...

从扶余城的沿革看东北民族历史(

04-20)

中国东北部,自古以来就是一个民族大熔炉,春秋战国时期,东北共有四个古族系:东北南部为古商族(汉族)系;东北西部为东胡族系;东北东部为肃慎族系;东北中部为濊貊族系。是中国古代东北部族、濊貉的分支,与古老的肃慎族系有着密切的渊源关系。90年代后期韩国学者声称扶余是朝鲜民族族源之一,然牵强附会之处太多,不值为信。夫余周边地区人口约有3万左右。古代夫余地区是多民族聚居的地区,先后有肃慎族(肃慎南支)、扶余族、高句丽族、靺鞨族、契丹族、女真族、蒙古族、满族在这里生息繁衍,从事农牧业生产活动。史籍《后汉书·东沃且传》、《三国志·沿传》都记载当时在东北地区秽族等多个民族活动的情况。强盛的高句丽,北魏至唐初,东北东南部为高句丽疆域,原来的扶余故都变...

女真简介-关于女真的一些基本知识(

04-20)

关于女真的一些肤浅基本知识,肃慎->挹娄->勿吉->靺鞨->女真->满族,从网上整理,比较乱,大家边看边批判吧。女真(女真文转写:jušen),或女贞与女直,国内多数的史家认为可能源自三千多年前的肃慎,汉至晋时期称为挹娄,南北朝时期称为勿吉(读音“莫吉”),隋至唐时期称黑水靺鞨(靺鞨二字的读音,第二字读jie),靺鞨和勿吉的读音应该是一样的。辽至金时期称“女真”、“女直”(避辽兴宗耶律宗真讳),直到明朝时期仍然自称为女真,至今也有自称为女真族后代至今,并认为与满族不同,近些年冒出来很多人声称满族不是女真的后人。“女真”一名最早出现于唐初。“女真”在明朝初期分为建州女真、海西女真、野人女真三大部。野人女真...

高句丽与隋的战争(

04-19)

高句丽挑衅,597年,高句丽联合靺鞨先发制人攻辽西军事驻地,被营州(今辽宁朝阳)总管韦冲击退。 开皇十八年(公元598年),隋文帝命汉王杨谅、上柱国王世积为行军元帅,周罗喉为水军总管,率大军30万,分水陆两路进攻高句丽。 无奈天助高句丽,汉王杨谅率陆路隋军出临渝关(即今山海关),时逢雨季,道路泥泞,粮草供应不上,军中缺乏食物,又遭遇疫病。水路隋军由周罗喉率领,自东莱(今山东掖县)出海,直趋平壤城,在海上遇大风,船多沉没。九月二十一日,水陆两路被迫退还。隋军十分之八到十分之九的人死亡了。隋军撤退。婴阳王高元上表称“辽东粪土臣元”,言辞谦卑,隋文帝杖没打成顺...

高句丽挑衅,597年,高句丽联合靺鞨先发制人攻辽西军事驻地,被营州(今辽宁朝阳)总管韦冲击退。 开皇十八年(公元598年),隋文帝命汉王杨谅、上柱国王世积为行军元帅,周罗喉为水军总管,率大军30万,分水陆两路进攻高句丽。 无奈天助高句丽,汉王杨谅率陆路隋军出临渝关(即今山海关),时逢雨季,道路泥泞,粮草供应不上,军中缺乏食物,又遭遇疫病。水路隋军由周罗喉率领,自东莱(今山东掖县)出海,直趋平壤城,在海上遇大风,船多沉没。九月二十一日,水陆两路被迫退还。隋军十分之八到十分之九的人死亡了。隋军撤退。婴阳王高元上表称“辽东粪土臣元”,言辞谦卑,隋文帝杖没打成顺...

满清的索伦部是怎么回事(

04-19)

清朝战争中常出现索伦、锡伯兵,索伦部是明末清初对分布于石勒喀河、黑龙江流域、外兴安岭一带的鄂温克族、鄂伦春族和达斡尔族的通古斯打牲部落的总称,是黑龙江中上游的土著部族集团,索伦性强悍,以渔猎为生,雄于诸部。索伦后来专指鄂温克,其他民族逐渐从“索伦”中分别出来,“索伦”便成为仅对鄂温克族的称呼。到本世纪50年代初期,被称为“索伦”的鄂温克族,是指居住在今鄂温克旗、阿荣旗、扎兰屯市、莫力达瓦旗和鄂伦春旗等地的鄂温克人。索伦部与满族在族缘、地缘上具有密切的联系,索伦部中的三个民族在族源、地缘、文化上更是不可分割的(达斡尔与契丹有渊源)。...

清朝战争中常出现索伦、锡伯兵,索伦部是明末清初对分布于石勒喀河、黑龙江流域、外兴安岭一带的鄂温克族、鄂伦春族和达斡尔族的通古斯打牲部落的总称,是黑龙江中上游的土著部族集团,索伦性强悍,以渔猎为生,雄于诸部。索伦后来专指鄂温克,其他民族逐渐从“索伦”中分别出来,“索伦”便成为仅对鄂温克族的称呼。到本世纪50年代初期,被称为“索伦”的鄂温克族,是指居住在今鄂温克旗、阿荣旗、扎兰屯市、莫力达瓦旗和鄂伦春旗等地的鄂温克人。索伦部与满族在族缘、地缘上具有密切的联系,索伦部中的三个民族在族源、地缘、文化上更是不可分割的(达斡尔与契丹有渊源)。...

最新加入: