十六国北朝鲜卑诸部遍地开花、杂采纷呈。部落与部落之间,酋邦与酋邦之间,原始国家与原始国家之间,以及鲜卑与乌桓之间,鲜卑与其它北族之间,重组、融合的历史浪潮席卷了一切,改造了一切。等到拓跋珪建立北魏时,在拓跋鲜卑统一的旗帜下,已经整齐地排列着此前二百多年间为各自部族的前途而奋力打拼的鲜卑各部的人民。

对于“拓跋”语源,《魏书》开篇就有解释:“黄帝以土德王,北俗谓土为托,谓后为跋,故以为氏。”《资治通鉴》载北魏孝文帝改姓诏书,亦称“北人谓土为拓,后为跋;魏之先出于黄帝,以土德王,故为拓跋氏”。这种说法后世或偶有信从者,如清人吴广成辑《西夏书事》,犹称“北魏孝文取拓跋为土之义,改元氏”。

然而北魏官方对于“拓跋”语源的这一解释,深为现代史家所怀疑,或斥为“假托”、“附会”,或看成“造作先世事实以欺人”。《宋书》虽然说“索头虏姓託跋氏,其先汉将李陵后也”,但并没有解释“託跋”词义。《广韵》记录“或说自云拓天而生,拔地而长,遂以氏焉”,显系望文生义。《南齐书》云:“初,匈奴女名托跋,妻李陵,胡俗以母名为姓,故虏为李陵之后,虏甚讳之,有言其是陵后者,辄见杀,至是乃改姓焉。”这又不过是《宋书》说法的变种。拓跋,或写作托拔、託跋、拓拔等等,应该都是同一个代北名号的中文音译。

如果没有新的历史资料及历史比较语言学方法的介入,这个问题只会是死水一潭。19世纪末发现于蒙古高原鄂尔浑河与土拉河流域的鲁尼(Runic)字母古突厥文碑铭,给拓跋一词的研究提供了新资料。阙特勤碑、毗伽可汗碑及稍晚发现的暾欲谷碑,都有一个专门的名词(鲁尼文是自右向左书写)指代唐朝,其罗马字母转写形式为t(a)bg(a),或作tabγa,也写作tabgatch等形式,都是古突厥文的西文转写。

这个指代唐朝的名词,本义究竟是什么,经历过长久的争论。夏德(F.Hirth)提出tabγa是“唐家”一词的突厥文对音转写(后来桑原骘藏在此基础上提出“唐家子”一说),他还指出tabγa与拜占庭历史学家TheophylacteSimocatta所提到的Taugast,以及《长春真人西游记》里用来称呼汉人的“桃花石”一词,应有共同的语源(etymology)。这就把突厥碑铭资料与传世的文献史料结合了起来。问题是,TheophylacteSimocatta所讲述的Taugast国内对立的两个政权之一渡过大河实现统一的战争,一般认为就是隋平陈的战争,时间早于唐。

而据卜弼德(P.A.11FriedrichHirth,NachwortezurInschriftdesTonjukuk,in:W.Radloff,DieAlttürkischenInschriftenderMongolei,ZweiteFolge,St.Petersburg:1899,p.35.Rprintedintwovolumes,Osnabrük:OttoZellerVerlag,1987.2Boodberg)研究,那个故事描述的本是北周灭北齐并统一北方的历史,时间就更早了。因此,可以肯定Taugast与唐无关。自从伯希和(PaulPelliot)与白鸟库吉分别提出tabγa是指拓跋以后,这种从历史和语言两方面都能获得圆满解释的说法,已经成为国际突厥学界的通行观点,尽管种种新说迄未停止其涌现。

《长春真人西游记》里中亚人称呼汉人的“桃花石”一词,也由于1917年在土耳其发现麻赫穆德·喀什噶里(MahmudKashgari)的《突厥语大辞典》(DīwāLuγātat-Turk),而找到了原型。《突厥语大辞典》收有tawγā一词,义为马秦(Māsīn),马秦加上秦(Sīn)和契丹(Khitāy)的范围,也可以统称tawγā。可见tawγā就是指中国,“桃花石”乃是tawγā的中文译写。因此,突厥碑铭的tabγa,拜占庭史料里的taugast,与11世纪流行于中亚突厥诸族中的tawγā,都是指中国(至少是指北部中国)。

这几个词汇有同源关系,而突厥碑铭里的tabγa是其中最为原始的形态,它是北魏统治集团的核心部族“拓跋”部名称的突厥文音译。克劳森(SirGerardClauson)《十三世纪以前突厥语语源辞典》(AnEtymologicalDictionaryofPre-Thirteenth-CenturyTurkish),收有tava一词(即tabγa),解释为“一突厥部落名,其中文转写作‘拓跋’”。

关于拓跋是否突厥语部族的问题,我们另外讨论,这里我们只注意突厥人以拓跋部名当作中国北方政权称谓的问题。依据白鸟库吉和克劳森的意见,突厥是在拓跋统治中国北方的时代与中国发生联系的,因而以其部族名称代指华北政权及其统治区域。可是,突厥与西魏第一次进行正式官方联系,是在西魏文帝大统十一年(545),非正式往来更在三年之前或更早,而宇文泰复鲜卑旧姓在西魏恭帝元年(554)。

也就是说,突厥与西魏发生军事、政治接触的十多年之后,西魏皇室才复姓拓跋,而且不出三年即被宇文氏取代,为时短暂,匆匆有如奔驷。在恭帝元年之前的六十年间,皇室姓元,国号为魏(亦偶有称代者),经历了几代人之久,必已深入人心。这个时候突厥人所了解的西魏,哪里会有拓跋的名号呢?

我认为,漠北部族以拓跋名号称呼北魏及其统治区域,要远远早于突厥人与西魏的初次接触,而且这一传统很可能是由敌视北魏的漠北政权建立的,当然这个政权就是柔然。柔然几乎是在北魏道武帝率领拓跋联盟创建政权的同时,开始其争霸草原的长期战争,而柔然的游牧政权也是在与拓跋部落联盟的对抗中渐渐形成的。

柔然并未认可北魏对于大漠南北草原地区的统治权,自然也不会接受北魏的国号及其历任皇帝的年号,可以想像的情况是,柔然仍然以拓跋部的本来部族称号来称呼北魏国家。这种在名称上做文章以显示敌对政治态度的做法,也反映在北魏太武帝改柔然之名为蠕蠕上。随着北魏逐步统一北方,柔然及其统领下的漠北草原诸部所称呼的拓跋,也渐渐扩大其内涵,终于变成了指称北部中国的一个固定名词。作为柔然部落联盟的成员,突厥是从柔然政权接受了tabγa一词的。这就意味着,从柔然与拓跋为敌算起,一个半世纪以后突厥人使用的tabγa一词,很可能早已完全失去了拓跋部族名称的原本词义了。

既然如此,经过柔然而传递到突厥部族中的tabγa,无论概念内涵还是构词形式或发音方式,都会发生或多或少的变异。从这个意义上说,简单地把tabγa解释为部族名称,很可能是不符合事实的。这也可以帮助解释,为什么学者们难以从语源学上解读tabγa一词。因此,尽管具有语言上的亲缘优势,但突厥人的tabγa一词,未必会比中文音译的“拓跋”一词,更接近拓跋名号的原本音、义。

要解释“拓跋”名号的词义,不应该完全放弃北魏统治者自己提供的信息。根据孝文帝的改姓诏书,“北人谓土为拓,后为跋”,这个说法即使有自美姓氏来历的一面(特别是与黄帝的土德联系起来,明显是一种攀附),也可能有包含真实历史线索的一面。白鸟库吉是最早利用这一线索的学者,即使他只是部分地相信这一线索的价值。

西魏北周敦煌壁画

根据《魏书》和孝文帝诏书对于拓跋二字的解释,拓跋是一个复合词,是由表示土地的拓与表示君主的跋两个单词复合而成的。白鸟库吉在蒙古语里找到表示泥土的tahon和toghosun,推测即是拓跋之“拓”;又在通古斯语中找到表示君长的boghin,推测即拓跋之“跋”的对音。然而尽管作了这一研究,白鸟库吉自己并不满意,他相信所谓“北人谓土为拓,后为跋”的解说,仍然是拓跋氏为了自我夸耀,取其音近而进行的一种附会,因此拓跋本义“仍属不明也”。

著名的蒙古学家李盖提(LouisLigeti)在他那篇研究拓跋语言属性的文章里,证明北魏统治者自己的这一解释是可信的。李盖提考证《三国志》所记的“託纥臣水”与《新唐书》所记的“土护真水”是同一条河流,而“託纥臣”与“土护真”就是蒙古语词taγugin或toγogin,意思是“土,泥土”,而这个词与拓跋之“拓”是同一个词。因此,拓跋的确是一个复合词组,是由拓与跋两个不同词义的北族词汇联合构成的。既然拓跋之拓恰如北魏统治者自己的解释那样是“土”的意思,那么拓跋之“跋”是否的确是“后(君主)”呢?

近年林安庆(An-KingLim)发表的有关中国北方地带突厥语成份的几篇文章,对于这个研究的推进有很大帮助。他在一篇研究拓跋语源的文章里,和白鸟库吉一样,抓住“北人谓土为拓,后为跋”的历史线索,首先建立“拓跋”二字的中古读音,然后在阿尔泰语系各语言中寻找音义相应的词汇。根据林安庆的研究,与“拓”对应的词汇是[to:?],与“跋”对应的是[be:g],两者都是突厥语词汇。克劳森解释to:?为尘土、泥土,be:g为氏族和部落首领,并怀疑可能最早是借自中文表数量的“百”字(这个说法源自很多突厥学者的猜测,恐怕是不能成立的)。林安庆还发现,今天厦门方言中的拓跋发音,与突厥语这两个对应词汇几乎没有分别。

他得出结论说,汉字“拓跋”二字并不是古突厥文tabgatch(即tabγa)的对音转写,而是古突厥文[to:gbeg]这一复合词组的对音转写,其词义正是土地之主人,完全证实了北魏官方自己的解释。这一研究确认了我们在前面对tabγa一词经柔然传递至突厥过程中音义发生变异的猜测。从tabγa本身,无法分解出[to:gbeg],也就是无法探究其语源。

从李盖提和林安庆的研究出发,我们还可以分析“拓跋”这一词组的性质。

根据我们对内亚政治文化传统中可汗号、官号的观察,以及我们对内亚诸族政治制度的制度形式及其名号演化的认识,可以知道“拓跋”是一个由官号与官称相结合的复合词。“拓”是官号,“跋”是官称,“拓”是修饰“跋”的,“拓跋”结合在一起就成为政治实践中某一固定的名号。关于“拓”(即to:g)作为官号的应用,我们还可以举出突厥时代的一个例证。据《旧唐书》:“阿史那社尒,突厥处罗可汗子也。年十一,以智勇称于本蕃,拜为拓设,建牙于碛北。”

拓设,即[to:gad],“拓”是“设”的官号。对于beg(跋)作为官称的使用,还有古突厥文碑铭的证据。阙特勤碑东面第20行有b(a)rsb(e)g,或转写作barsbg。TalatTekin解释beg为“主人、首领、统治者的一种称号”。有的中文译本把barsbeg音译为“拔塞伯克”,这种处理也基本可以反映官号与官称相结合的性质。不过,《旧唐书》里记有一个突厥首领为“拔塞匐”,蒲立本(Pulleyblank)认为这个名号对应的就是阙特勤碑铭里的barsbeg,唐代以汉字“匐”对译beg的例证很多。

岑仲勉迳译barsbeg作“拔塞匐”,是比较可取的。这里,Bars(拔塞)是beg(匐)的官号。当然bars也可以用作其它官称的官号。《旧唐书》还记录西突厥弩失毕五俟斤之一曰“拔塞幹暾沙钵俟斤”,拔塞是俟斤的官号,犹如阙特勤碑铭中Bars是beg的官号。拓(to:g)意为土地,可引申为国土、领土。突厥语中以“国土”作为美称和官号的辞汇,还有el,中文或译作“伊利”。突厥有伊利可汗,学者认为即ElQaγan,其可汗号el意为土地。古突厥碑铭中的ellig的词根就是el,回鹘九姓可汗的可汗号里有“颉”字,是这个词的异译。

西晋时期拓跋部的首领有个猗卢,“猗卢”也可能是el一词的异译。以“土地”为美称,与土地、土壤所代表的国土、领土有关。春秋时晋公子重耳避难于卫,乞食于野人,野人“与之块”,子犯却说“天赐也”,杜预的解释是“得土,有国之祥,故以为天赐”。高句丽第十八代王伊连“号为故国壤王”,亦以壤为王号。

正如下文所要论证的,拓跋一词中的“跋(beg)”在魏晋鲜卑诸部的部族名号中发挥了极为突出的作用。显然这个词在突厥时代及突厥语诸民族的历史中相当常见,但它是不是一个突厥语词呢?虽然林安庆认为这是一个突厥语词,但是克劳森却无法在突厥语中找到它的语源。巴赞(LouisBazin)和博文(HaroldBowen)为《伊斯兰百科全书》(TheEncyclopaediaofIslam)所写的“begorbeγ”条,列举了中亚突厥语诸民族使用beg一称的情况,很显然他们也不能找到这个词的突厥语语源,可是他们在明确指出突厥语的beg是借词之后,却又猜测beg很可能是从伊朗语借入的,其原型是萨珊王朝王号中的bag,viz,意为神圣(巴格达Bag-dād即由此得名)。KarlMenges认为,b·g是从baγa演变而来的,巴赞一再强调b·g的源头在伊朗语之中。

然而根据我们的研究,baγa与beg都是很早就出现在说古蒙古语的蒙古高原东部的族群(东北亚地区,即鲜卑来源之地)中间了,它们同时并存,甚至一起组合成新的、较为稳定的名号(莫贺弗)。因此不能得出beg源于baγa的结论。而且,如果认为beg是从萨珊波斯时代的王号借入阿尔泰民族中,那么,蒙古高原上出现beg的时间,绝不能早于萨珊波斯的鼎盛时期。伊朗学家一般认为萨珊的兴起不得早于3世纪,3世纪后期萨珊政权的影响力开始深入到阿姆河以北的草原地带。可是正如我们下面就要论证的,这恰恰是蒙古高原上鲜卑诸部的政治发育进入全新时期,即从部落向酋邦(chiefdom)或原始国家(premitivestate)跃进的时期,也正是各部首领的官号中包含有beg名号的时期。这说明,鲜卑诸部采用beg称号,并不晚于萨珊波斯,自然也谈不上从萨珊波斯借入这一称号。因此,对于beg或beg一词的语源,现有的解释还是不够的,新的突破很可能仰赖我们对中国北族名号制度的进一步研究。

有关“拓跋”语源的探讨,到此暂时告一段落。现在可以肯定,拓跋这个长期作为部族名称并进而成为部族核心家庭姓氏的名词,原本不过是作为官号与官称相结合的一组复合词,也就是说,很可能本来只是该部落某一首领所担任的职务的名号(这种名号包含官号与官称两个部分),后来竟然凝固而成为部族名称和家族姓氏。这种以官为氏的例证,在华夏与北族中都很容易找到。与拓跋同时的北族的例子,最明显的是建立了北凉政权的卢水胡沮渠氏,正是号称“其先世为匈奴左沮渠,遂以官为氏”。沮渠的语源早已无迹可寻,但幸好拓跋一词还可以获得以上所述的分析。以此分析为基础,我们将尝试对中古早期的北方民族问题,进行更深入、更有趣的考察。

魏晋时期鲜卑各部的部族名号

以上对拓跋语源的讨论,说明拓跋得名于一组由官号(拓,即to:g)与官称(跋,即beg)相结合的名号。但是应当说明的是,中文史料所记录的北族职官体系里,前于拓跋的匈奴,后于拓跋的突厥,以及与拓跋同时的柔然,beg都没有作为一个独立的官职出现。要解决这个问题,我们必须求助于中文以外的、史料价值更为重要的史料。在古突厥碑铭里,beg显然是常规的政治职务,代表着某种政治地位。暾欲谷碑第二碑西面第1行和第7行记突厥军队与十箭(OnOq)的战争,称突厥部族首领和十箭部众首领时,表示首领的词是begleri,正是b?g(即beg)的复数形式。由于暾欲谷碑此处所说到的beg是一种泛称,并不是指某一位具体的beg,所以只有官称而没有官号。

Tekin解释复数形式的begleri为“突厥贵族、上层社会、大人、武士”。在古突厥碑铭里,begleri与buyruq常常作为贵族和官员阶层的代称,buyruq意为大臣、高官,唐人译作“梅录”。克劳森把buyruk解释为可汗之下负责军、政事务高级官员的通称(genericterm)。古突厥碑文里begleri与buyruq同样起着通称的作用。中文里这种通称有“官”、“大臣”等等,并不是具体官职。beg与buyruq是不是并不作为具体官称使用呢?前面提到barsbeg,证明beg也许同时还是一种具体官称。中文史料里,回纥时期梅录常常用作官号(梅录啜、梅录将军),也用作具体官称(大、小梅录)。

我们在研究官号与官称起源演化的问题时,已经指出官称与官号有着共同的名号起源,名号分化为官称与官号,“官号与官职都是从名号中发展出来的,一部分名号凝固成为官职,一部分名号成为官号,某些名号在凝固为官职的同时,其‘美名’、‘美称’的属性并未消失,仍然可以被当作修饰词使用,也就是说,同时保留了官号的形式”。可以肯定的是,与可汗、设、特勤、达干等等为人熟知的突厥官称一样,匐(beg)和梅录(buyruq)也是从美称、美名的名号发展而凝固成为某种官称的,但它们又都保留了官号的形式,可以用于修饰其它官称,或仅仅作为美称、美名使用。这种官称、官号、美名与美称的纷繁重叠,是内亚社会政治制度发育历史的重要特征之一。从这个意义上说,我们即使已经知道拓跋是一组官号与官称相结合的名号,也很难确认拓跋之跋是否某一具体官称,更无从了解它是从哪一个政治组织内获得的。

值得注意的是,魏晋时期各鲜卑部族的部族名称,有很多与拓跋一样是由官号与官称相结合的一组名号,而且其官称部分与拓跋一样也是beg,虽然中文翻译时用字不同,但经过研究可以肯定都是beg一词不同的的中文音译(transliteration)。

最明显的是秃发。钱大昕早就说过,秃发与拓跋,本同音异译。《隋书》卷三三《经籍志二》史部,有《托跋凉录》十卷,《旧唐书》卷四六《经籍志上》写作《拓跋凉录》,这部南凉史书,应当是北魏迁洛以前的作品,那时南凉国姓,与北魏相同,故称拓跋凉。孝文区别南凉国姓曰秃发,改为源氏,而以北魏皇室独专拓跋,改为元氏。此后有关南凉诸史,遂尽用秃发一姓。尽管史书中有关秃发与拓跋同源异流的证据很多,但我怀疑都是北魏太武帝接纳源贺(贺豆跋)成为拓跋宗室以后伪造的。秃发鲜卑同样得名于[to:gbeg],但被译成含有贬义的秃发,很可能是由于这一部族从未与江左的东晋和刘宋建立官方联系,并且对于仇池等地构成威胁。太武帝接纳源贺,赐予同姓,就是否定了江左的译名,允许源贺一家使用拓跋姓氏。然而《宋书》记元嘉二十九年有北魏“长社戍主永平公秃发幡乃同”,《资治通鉴》作“秃髠幡”。如果作秃发是,那么存在两种可能:一,源贺以外的南凉宗室未必得到了改姓的许可;二,这个秃发幡乃同尽管已经改姓,但刘宋人知道他来自南凉的背景,因此仍然译其姓氏为秃发。到孝文帝改革姓氏,别秃发、拓跋为源、元二氏,其实就是要澄清二者同音不同源、同名不同实的事实。《魏书》还特地解释了“秃发”得名之由来:“初母孕寿阗,因寝产于被中,乃名秃发,其俗为被覆之义。”这个解释应当是北魏人所给出的,目的正是为了区别秃发与拓跋,掩盖拓跋与秃发同音异译的事实。无论秃发与拓跋部之间是否存在着某种遥远而难以确认的亲缘关系,秃发与拓跋一样得名于[to:gbeg],则是一个值得思考的问题。

十六国时期建立了西秦政权的陇西鲜卑乞伏部,其部族名称“乞伏”,或作乞扶、乞佛、乞步。据蒲立本构拟的早期中古音,伏音buwk,与匐完全一样。又据李珍华、周长楫《汉字古今音表》,伏、匐的中古音拟音都是bǐuk,两字完全同音。可见“乞伏”之“伏”,与“匐”一样是beg的又一种翻译。乞伏是由官号(乞,其语源有待研究)与官称(伏,即beg)相结合而构成的一组名号,结构形式与拓跋、秃发一样,甚至官称也一样(beg),不同的仅仅是官号。《晋书》记陇西鲜卑“自漠北南出大阴山”时,先只有“如弗斯、出连、叱卢三部”,然而当叙及“一小儿”出现时,却说“时又有乞伏部有老父无子者,请养为子”,似乎三部之外,别有乞伏部。可是这种说法是有问题的,很可能是后人不理解乞伏名号起源而给收养了小儿的老人妄加“乞伏部”的说明。我认为,实际上乞伏作为部族名称是后来出现的,是在那个小儿成长起来以后才获得的。这个后来号称“乞伏可汗托铎莫何”的人,在传说中无父无母,正是为了强调他是乞伏部的始祖,乞伏的名号应当是在他获得“乞伏可汗托铎莫何”称号之后才出现的。

嘎仙洞

这个“乞伏可汗托铎莫何”称号,也是一组官号与官称相结合的名号。《晋书》解释托铎为“非神非人之称”,卜弼德在其《胡天汉月方诸》系列札记里讨论及此,认为即是突厥语中的taγdaq,意为“山居者”,与突厥人的高山崇拜传统颇有关系。莫何即古突厥碑文里的baγa,夏德早就把BagaTarkhan与唐代史料中的“莫贺达干”对应起来。莫贺即莫何,陈三平认为莫何来自古伊朗语的bagapuhr,原意指神之子,这个名号后来经历了贬值(devaluation)过程,被北方诸族用于指称部落酋长。Tekin解释baγa是低级官员,这恐怕是不够的,baγa既是部落酋长一级的官称,也是用途广泛的美称与官号,比如在“莫贺达干”这一词组当中,莫贺就是达干的官号。在“乞伏可汗托铎莫何”里,“乞伏可汗托铎”应该都是官号,这组官号由乞伏、可汗、托铎三个美称构成。乞伏作为一种美称的语源虽已无从考证,但如前所述,它本身是由乞(美称,官号)与伏(beg,官称)两个部分组合而成的词组,而这个词组作为一个整体又演化为官号与美称。获得了“乞伏可汗托铎莫何”称号的人,通常会从这一组官号中选取一部分作为简称,“乞伏”就是被用作简称从而成为那位莫何的通用代号,这样的英雄人物的出现,会给部族的Identity注入新资源,引起新变化。这也就是乞伏部族名称的来历。部族名称来源于部族某一重要酋首官号的显著例证,还有贺兰氏。据《周书》,“其先与魏俱起,有纥伏者,为贺兰莫何弗,因以为氏”。纥伏得到贺兰莫何弗的称号,贺兰是官号,莫何弗是官称。贺兰部族名即得自于纥伏的官号。可见部族名称源于该部族历史上某一重要酋首的名号(正如我们以前所讨论过的,当这位酋首获得某一官称时,他也同时获得一个或一组官号,官号与官称共同构成他的名号,这一名号立即成为他的新身份,旧的名字或名号即被弃置,不复使用),而且主要来自名号中的官号而不是官称,很可能在中古北族中并不是孤立的现象。

我们还可以举出另一个例证。关于慕容鲜卑的得名,《晋书》有关莫护跋效法燕代风俗习戴步摇冠,从而被其他鲜卑称为步摇,其后音讹变成慕容的说法,显然是一种附会;此外,《晋书》还提供了一个更离奇的解释,“或云慕二仪之德,继三光之容,遂以慕容为氏”。胡三省斥之为诞,一概不予采信。《三国志》注引《魏书》,记檀石槐之中部大人有慕容。胡三省说“是则慕容部之始也”。马长寿据此推论,“若然,则‘慕容’原为大人之名,后世始演变为氏族之名”。虽然否定了步摇冠的附会,但把慕容鲜卑看成檀石槐中部某大人之后,在空间上存在严重的困难。如果把慕容理解成北族使用很广的某种美称、某种名号,就不会一见到它便与后来的慕容鲜卑联想到一起,正如我们不必把唐代的慕容氏与十六国的五燕联系到一起一样。我认为,《晋书》所记关于慕容得名于步摇冠的传说,很可能也含有非常重要的价值,这就是标识了时间,把慕容名号与莫护跋时期的历史联系起来。莫护跋是慕容廆的曾祖,“魏初率其诸部入居辽西”,开始与中原政权发生密切联系,并慕习华夏,“敛发袭冠”,是慕容鲜卑发展史上划时代的人物。吕思勉早就注意到莫护跋对于慕容部历史的重要性,指出慕容部的名字即来自莫护跋之名,并且强调“慕容二字,固明明莫护转音也”。白鸟库吉考证,莫、慕二字,中古译名时常可互用,慕容可能就是阿尔泰语系bayan一词,意为富,是一种美称。据此,我们可以推论,慕容并不是步摇的“音讹”,而是莫护“音讹”的结果。无论莫护的语源是什么,莫护跋与拓跋、乞伏一样,也是由一个官号(莫护)加一个官称(跋,即beg)组合而成的一组名号。这组名号的性质是官号而不是官称。莫护跋当时的官称,很可能是可汗。

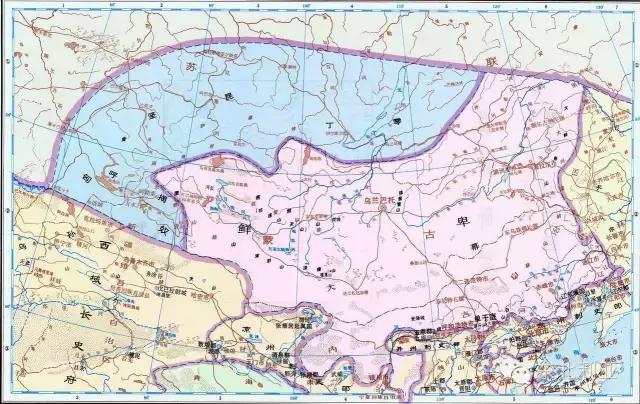

从图中可见

当时北方大多数国家

均为鲜卑部落所建立

《宋书》记慕容鲜卑乙那娄与吐谷浑对话,称吐谷浑为“可寒”。由此知道吐谷浑(吐谷(yù)浑,由辽东慕容鲜卑一部迁至西北地区所建立的国家,建国时间为313年-663年,今青海、甘肃等地的土族即为其后裔)当时的官称是可寒,可寒即可汗(Khan)。《旧唐书》记北魏乐府所传北歌,有《慕容可汗》、《吐谷浑》等篇。《慕容可汗》当是歌咏慕容廆事迹的,而《吐谷浑》很可能就是慕容廆思念其兄的所谓《阿干之歌》。慕容廆称可汗,吐谷浑亦称可汗。而二人的父亲名“亦洛韩”,“韩”字当是“可汗”的省译,而“亦洛”很可能是el的音译(亦洛韩即elkhan)。可见慕容鲜卑的君长父子皆称可汗,这是因为当时可汗一职尚未演化为高级政体(supratribalpolities)的首脑(supremeruler)的称谓。由此可知,慕容廆的可汗号是若洛廆,吐谷浑的可汗号就是吐谷浑,若洛廆和吐谷浑都是可汗号。可汗号加上可汗的官称,构成慕容廆和吐谷浑各自的政治名号。有趣的是,正是这个名号中的官号,而不是其官称或名号的全部,最终演化成为本部族的名称。这与乞伏、贺兰两个部族得名的模式完全一致。

那么,拓跋这个同样由官号加官称组合而成的词组,到底是拓跋先世某位酋首的全部名号呢,还是如贺兰、乞伏、慕容一样仅仅是他的官号或官号的一部分?这当然是一个难以确认的问题。拓跋部的酋首似乎早在南迁之前就获得了可汗的称呼,嘎仙洞石壁祝文有“皇祖先可寒”、“皇妣先可敦”,而在《魏书》里写作“皇祖先妣”。北魏奚智墓志称奚氏(即达奚氏,其后裔曾在东北地区建立库莫奚国,拉弦胡琴的始祖奚琴便是来于此)“始与大魏同先,仆脍可汗之后裔”,罗振玉认为“仆脍可汗”即《魏书》所记献帝隣之父威皇帝侩。《资治通鉴》屡以可汗称拓跋先世君长,必有所据。如果我们相信这些证据,那么拓跋部至迟是从威皇帝侩就称可汗的。当然,这时的可汗称号还不是专属于部族酋首的,部族君长的父子兄弟很可能都称可汗。力微长子名沙漠汗,这个“汗”应即可汗的省译,“沙漠”是可汗号。可见拓跋鲜卑与慕容鲜卑一样,其君长大人皆以可汗为官称。而据《魏书》,在迁至漠南的重要事件前后,献帝鄰对本部落进行了一次大分割,“至献帝时,七分国人,使诸兄弟各摄领之,乃分其氏。自后兼并他国,各有本部,部中别族,为内姓焉”。这段话说明,在献帝这次部族整合重组之后,八部的结构才稳定下来,此前还没有拓跋部名,所以诸兄弟之部后来各自得姓,拓跋一名应当是在八部架构确定以后才获得的。那么,拓跋部到底是什么时候获得拓跋称号的呢?

如果此时拓跋君长皆称可汗,那么拓跋就只能是某位可汗的可汗号,或是其可汗号的一部分。《魏书》记两位先后领导了南迁伟业的宣帝、献帝,都号曰推寅,也就是说,这两位功业相当的可汗的可汗号都是“推寅”。蒙古可汗号有“达延”、“塔阳”,其语源很可能是突厥语的tayan,克劳森解释说“明显是一种官职名”。檀石槐西部大人有名日律推演者,学者多认为此日律推演即拓跋之推寅,但在排比年代上存在着矛盾。其实,明了推演或推寅不过是一种常常作为北族官号使用的美称,就不必一定要在檀石槐的日律推演与拓跋历史上的两个推寅之间寻找相关性。

吐谷浑的后裔——土族

拓跋不是献帝鄰的可汗号。献帝之子诘汾,在位不久,事业无闻,他对于拓跋部的历史影响较弱。诘汾音近去汾,去汾在柔然职官体系里相当重要,也是北族常用的官号与官称,因此诘汾应当是圣武帝的可汗号而不是他的名字。既然献帝与圣武帝的可汗号中都没有拓跋,那么可以肯定拓跋部名不是从他们的可汗号中得来的。在南迁后的拓跋部的历史上,只有力微具有无比的重要性。孝文帝太和十四年(490)八月,李彪、崔光等议五行历运时,说“然此帝业,神元为首”。神元帝力微的突出功业与漫长统治,极有可能使他本人的名字,即他的官号(可汗号)或官号的一部分,变成草原上其他部落对他的酋邦或其本部的代称,并且使这种代称稳定和凝固下来。当然史料中找不到任何直接的证据说明拓跋曾经是力微的可汗号或可汗号的一部分(显然“力微”也应当是可汗号的一部分),但作如此推想的理由确实也是存在的。力微领导的拓跋部与中原政权发生正式交往,在魏元帝景元二年(261),自后往来频数,而《晋书》等史料中率皆以“鲜卑力微”相称,不见拓跋之号。甚至到西晋末年,刘琨上表提到猗卢,亦只称“鲜卑猗卢”。即使此时拓跋部名已经行用于代北,其时间必不甚久。我怀疑,作为力微可汗号一部分的“拓跋”,是在力微时期成为整个部族的他称,而到力微死后才逐渐作为自称而成为拓跋部族正式名称的。这种情况与慕容、贺兰、乞伏的得名模式也完全一致。

如果以上论证成立,那么,有关秃发、拓跋同源的说法,就明显是站不住的。河西鲜卑秃发部之得名,一定与自己部族历史上某位君长的名号有关,而与阴山地区的力微无关。这种名号恰巧重合以致部族名称重合,但汉字译写时以不同汉字以加区别的情况,在中古早期的北族社会里应当比较普遍。比如,《魏书》卷一一三《官氏志》记代人改姓,有叱罗氏、叱利氏、叱吕氏、叱卢氏,分别改汉姓为罗氏、利氏、吕氏、祝氏。汉字译写成叱罗、叱利、叱吕、叱卢的时候,已经分明区别为四个名号,而进一步改成罗、利、吕、祝四姓,就完全看不出它们本来的同音同名关系了。其实,叱罗、叱利、叱吕、叱卢,极有可能是同一个突厥语词汇kül(唐人常译作“阙”)的不同译写。毗伽可汗碑里记有Kültor(唐人译作“阙啜”)、KülIrkin(唐人译作“阙俟斤”),更著名的例子是阙特勤碑里的阙特勤(KülTigin)。在这三个用例中,Kül都是作为官号,分别与三个不同的官称(啜、俟斤、特勤)结合而成为三组专门名号。Tekin解释kül的意思是“人名”,恐怕是不确切的,kül作为美称,首先是官号,当然可能也演化成一级官称。叱罗、叱利、叱吕、叱卢作为四个部族的的名称,其得名模式,很可能与前文讨论过的乞伏、贺兰等等一样,都来自官号kül,当然各自所修饰的官称已无从考知。这种重复在北族社会里本来并不奇怪,但若是译成同样的汉字,则容易使人误会为同部同族,这应该是译成不同汉字的主要原因。这种有意识的纷歧,恰恰能够准确反映北族社会部族结构的实际面貌。秃发与拓跋的关系,当作如是观。其实拓跋作为美称或官号,在后来的突厥政治体中,也还可以找到用例。比如他钵可汗的可汗号“他钵”,其实就是[to:gbeg]的异译。西突厥有“他匐十姓”,“他匐”,也是[to:gbeg]的异译。

魏晋时期鲜卑诸部的部族名,明显是以某个官号加[beg]官称构成一组名号的,除了拓跋、秃发、乞伏以外,还有游牧于青海湖地区的乙弗部。蒲立本构拟弗的早期中古音是put,与伏、匐相近。据李珍华、周长楫,弗的中古音是bǐut,亦与伏、匐相近。乙弗很可能与刘卫辰所居住的悦跋城之“悦跋”是同一个词,因为这个时期汉字“悦”和“伊”在翻译外族名氏时可以互用,如北魏的伊力氏,又作悦力氏。北魏宣武帝时立伊匐为高车王,伊匐,与乙弗、悦跋是同一个词。在青海的乙弗部之外,拓跋鲜卑的代北集团中,也有一个以乙弗为名的部落。《北史》卷四九《乙弗朗传》:“其先东部人也。世为部落大人,与魏徙代,后因家上乐焉。”《魏书》记载北魏初年有“乙弗部帅代题”,北魏有乙瓌、乙浑等,皆出于其部。这两支乙弗各自为部、各自得名的过程,大概类似于拓跋与秃发。姚薇元把他们放在同一个姓氏里考索,似乎认定二者是同源异流,其实他们并不相干。《魏书》另列羽弗氏,陈连庆怀疑羽弗即乙弗异译。根据我们前面对部族得名偶然重合问题的讨论,即使羽弗与乙弗是同一个北族词汇的不同翻译,它们各自所指代的部族也未必相同。

北朝内入北族的姓氏,通常都是其所属部族的名称。号称鲜卑的姓氏中,还有拔拔氏(长孙氏)、他骆拔氏(骆氏)、俟力伐氏(鲍氏)、柯拔氏(柯氏)等等;高车诸部,有黜弗氏、斛拔氏(贺拔氏)等等,其部族名称明显带有[beg]一词,其构词形式与拓跋相类,其得名方式,很可能也相去不远。特别显著的例子是俟力伐氏(鲍氏),俟力(俟利)是一种普遍见于中古北族的官称,必为美称无疑,亦必具有官号功能,而俟力(俟利)与伐(beg)结合,既构成新的官称,也可以作为官号使用。突厥语[beg]一词在魏晋时期的北族特别是鲜卑诸部政治文化中的重要意义,于此可见一斑。至于以[beg]为美称而取作名字的(中文译名的最后一个字是跋、拔、发、弗、馛、伏、伐等等),就更加普遍,不胜枚举了。

高车人通常被认为是回鹘人的祖先之一

图为与东北亚民族一样

具有髡发习俗的回鹘人

部族得名与部族政治体的发展

卜弼德(P.A.Boodberg)总结游牧组织及个人得名的七个来源,其第三项即是officialtitles,特别是部落首领在游牧国家组织(如单于庭、可汗庭等等)里的政治职位。Lindner在他那篇讨论游牧部落定义的著名论文中,明确指出游牧部落的Identity来自其政治首领。Golden也说,当游牧部落组织发生政治重组的时候,其军事领袖在决定整个集团的Identity方面变得至关重要,尤其表现在部落名称上面,比如奥托曼(Ottoman)得名于部落首领Osman(Ottoman源于Osmanl,而Osmanl?是首领名Osman加上了一个后缀-l,意思是“Osman的民众”)。可见许多研究者早就注意到,游牧部族的政治体名称,很大程度上决定于该政治体的政治领袖。

问题在于,游牧政治体政治领袖的名称,又是如何获得的呢?根据我们对内亚民族政治名号分化问题的研究,游牧政治体的政治领袖,在获得某一新的政治职位时,他的称号也应发生相应的变化,新称号中,既包含了他所担任的新职务(官称),也包含了专属于该政治领袖个人的新美称(官号)。新的官称与官号,共同构成了该政治领袖的Identity,然而其中最重要的成份是官号而不是官称。本文前面对拓跋及其它魏晋时期鲜卑诸部得名由来的研究,也显示了部族首领的官号转化成为部族名称的普遍情况。由此,我们可以知道中古时期北族部族得名的一种机制:部族首领的官号,成为人们称呼该首领的主要名称,官号转化为该首领实际行用的名称;该部族首领的名称,又成为外部世界(与该部族相对应的其它游牧部族及农耕社会组织)称呼该部族的主要名称,经过一段时间,起于他称的这一名称最终为该部族内部所接受和认同,从而凝固成为该部族的正式名称。

此文摘自今日头条,作者:罗新,中国古代史研究中心教授,本文为节选。

请关注上面公众号“察古观今”,更方便地搜索各方面资讯