普鲁士国王威廉一世加冕为德意志帝国第一任皇帝,流下了忧惧的眼泪,担心将来普鲁士会被德意志淹没(二战后东西普鲁士地区的人民遭遇了被驱离故土的悲惨命运)

关于普鲁士,有两个流传已久的主流叙事模式。一个是德国之所以挑起两次世界大战,主要是因为其军国主义传统,而其军国主义传统,则主要来自于德意志的缔造者普鲁士王国。如此一来,从腓特烈大帝到俾斯麦再到德皇威廉二世和希特勒,便有了一脉相传的扩张路线,直至到最后碰得头破血流甚至粉身碎骨,在经历了两次世界大战后被全世界联手打压下去。

另一个版本的主流叙事与这个说法不尽相同,不同之处主要体现在后半段,也即不否认普鲁士的军国主义及其在缔造德意志帝国中的重要性,但倾向于认为德国之所以成为世界秩序的挑战者,主要是因为俾斯麦的继任者放弃了他老成谋国的谨慎主义外交路线,过于急躁和冒进,结果成为全世界的敌人。

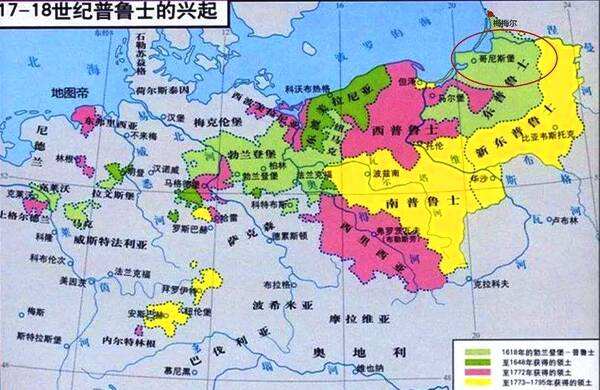

然而德国学者塞巴斯蒂安·哈夫纳对这两点都进行了批驳。在其《不含传说的普鲁士》中,他对普鲁士王国和德意志帝国进行了区隔,一举粉碎了上述神话。针对德国的扩张之路,哈夫纳认为普鲁士的“军国主义”在 18 世纪的欧洲是一种正常现象,只不过“人为铸造”的普鲁士王国因为国土的彼此相隔而更倾向于同时也更高效地运用军事力量,因此显得格外引人注目。而德意志帝国的扩张之路则并非普鲁士本意,甚至普鲁士对于打造并加入这样一个帝国也始终心存疑虑,不然就无法解释为什么威廉一世对成为德意志国皇帝那么抗拒,甚至流下了忧惧的眼泪,担心这样一来普鲁士会被德意志淹没。

在哈夫纳看来,普鲁士比较满足于以其主体和主导的北德意志邦联,而对加上南德意志各邦一起组成一个德意志国,则有一种怕撑坏了胃口以及失去主导权的担忧,而南德各邦自身在相当长一段时间内也不把自己当普鲁士的同路人,这在普奥相争时不少南德邦国选择挺奥地利就可以看出。他认为南德和北德携起手来并共同加入一个德意志国,是一场由拿破仑三世军事冒险导致的意外和俾斯麦的一场即兴之作。

如果德意志帝国没有成立,或者说成立后一直由普鲁士王国以俾斯麦为代表主导其外交路线,则德国和世界历史都有可能被改写。因此说从普鲁士到德意志帝国再到第三帝国有着一脉相承的军国扩张路线是不成立的,至少普鲁士王国没有德意志帝国那样的胃口,而且以普鲁士和沙俄之间长期的王朝姻亲关系以及远交近攻的浅显道理,如果一直由普鲁士主导外交政策,德国是不会走上一条与俄国为敌却与奥利地结盟的危险之路的。

第一条主流叙事貌似被否定了。但顺此逻辑似乎恰恰印证了第二个主流叙事,也即俾斯麦的继承者违背了其谨慎的外交路线,不管这一路线是普鲁士风格的还是德意志帝国风格的,才导致了后来的覆辙。

哈夫纳对此一叙事的颠覆堪称精到,此一颠覆性叙事也是《不含传说的普鲁士》一书中最为精彩的部分:德意志帝国的外交路线已经不是普鲁士及其代表俾斯麦所能完全掌控的了。当俾斯麦说“我们已经吃饱了”的时候,他是真诚的,因为一个德意志帝国对于普鲁士王国来说足够大了。然而,一个普鲁士或许会满足于(尽管带着些许不情愿和忧惧)缔造一个德意志帝国,然而一个德意志帝国并不满足于仅仅成为一个大普鲁士。面对他一手主持催生出来的德意志帝国这个弗兰肯斯坦似的“怪物”,俾斯麦也渐渐力不从心失去了驾驭能力。

俾斯麦能够一路成功锻造一个不断扩大的普鲁士直至一个德意志帝国,靠的是与德意志民族主义潮流互相利用式的结盟。比如普鲁士之所以能够在与奥利地争夺德意志主导权的战争中获胜,除了普鲁士军队技高一筹外,主要原因还在于德意志民族主义者对于以一个奥地利想全身加入并主导的德意志大帝国的前景感到不舒服,因为这样一来就意味着奥利地帝国内的匈牙利等斯拉夫族群会加入德意志大家庭,而这当然不对德意志民族主义者的胃口。再比如南德之所以会捏着鼻子加入德意志帝国,更多是因为拿破仑三世的入侵激起了当地的民族主义情绪,换言之南德各邦国是出于对法国的愤恨,而非对北德意志邦联和德意志帝国的热爱才选择加入这场婚姻的。

一旦德意志帝国得以成形,德意志民族主义者们的民族主义热情便有了大型发力工具,自然不肯轻易受俾斯麦这种散发着王朝政治和密室外交气息的老派政客摆布。俾斯麦很快就发现上马容易下马难,民族主义潮流浩浩汤汤不是那么容易驾驭的。比如当奥地利和俄罗斯陷入巴尔干纷争时,虽然德意志帝国在巴尔干地区并没有切身利益,但却不得不在大日耳曼民族主义热情的驱使下,选择和奥地利结盟,以反对俄罗斯领导的泛斯拉夫民族主义潮流。换言之,早在俾斯麦当政的晚期,其路线已经越来越维持不下去了,因此并不存在什么其“伟大遗产”难以或者没有被继承的问题。

在这一过程中,越来越多的普鲁士人也倾向于首先成为德意志人。因为说到底并没有普鲁士这个族群的概念,不像巴伐利亚、萨克森等存在了很久的邦国那样拥有着本土族群的忠诚,由勃兰登堡邦国和在波兰境内的东普鲁士拼凑而成而又不断成长的普鲁士,国家的概念一直被置于族群之上。为了巩固并扩张国家,普鲁士不仅采取了一条宗教宽容的世俗路线,还对主动或被动加入普鲁士的族群一视同仁实行种族和谐政策。

这固然有利于普鲁士的不断壮大,但却未能培养起一种对普鲁士的特殊忠诚之情,随着德意志帝国的成形和成长,普鲁士逐渐被“溶解”了,而容克军事地主也因东普鲁士农业地区远远落后于莱茵兰和巴伐利亚等工商业地区的蓬勃发展而越来越被视为帝国的“赔钱货”。伴随着普鲁士的没落,德意志帝国内政和外交的主导权也不再为普鲁士精英集团所独有,而以德皇为首的普鲁士精英集团自身也更多自视为德意志帝国的统领者。

历史的吊诡之处就在于,出身于奥地利的希特勒,后来不仅人为“复活”了与历史事实不符的所谓以普鲁士为代表的德意志军国主义传统,还通过吞并奥地利实现了此前遭德意志民族主义者拒斥的大德意志帝国版本,当然此时的奥地利已经不再是一个双元帝国了。由希特勒引发的灾难被一些德国传统人士戏谑地称为来自奥地利的历史性报复,然而可悲的是,虽然后来普鲁士作为一个邦国早在 1932 年因为一场来自中央的政变成为“国家直辖地区”而已不复存在,但在战后对德国的肢解和版图重组中,东西普鲁士地区的人民却遭遇了最悲惨的被驱离故土的命运。至此,普鲁士无论从地理还是人口意义上都不复存在了,即使两德再度统一也无法更改此一历史命运。

请关注上面公众号“察古观今”,更方便地搜索各方面资讯